斯巴达勇士公开赛;斯巴达勇士极限挑战征服障碍超越自我

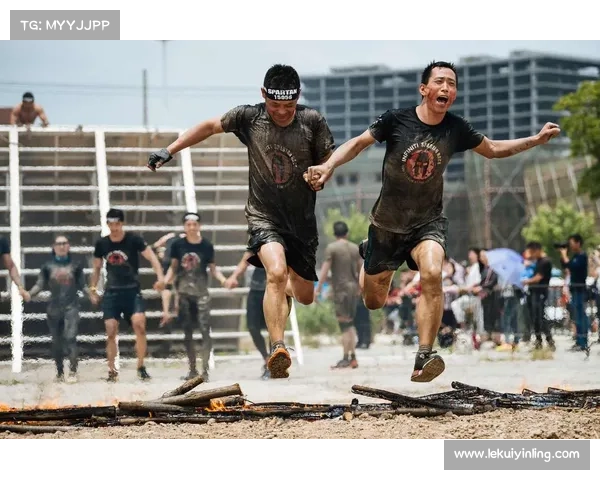

当泥浆没过膝盖,冰冷的铁丝网沉重地压在背上,当火焰在面前跳跃,高耸的绳墙考验着每一寸肌肉的极限——这不是战场,而是斯巴达勇士公开赛(Spartan Race)的赛道。这项席卷全球的极限障碍挑战赛,早已超越了单纯竞技的范畴。它是一场精心设计的苦难仪式,一次对参与者身体与灵魂的双重淬炼。"征服障碍,超越自我"不仅是其响亮的口号,更是每一位踏上起点线的勇士内心最深沉的呐喊。在这里,湿透的衣衫、磨破的手掌、沉重的喘息,都成为个体突破舒适区、向未知潜能发起冲锋的勋章。

起源:斯巴达精神的现代回响

斯巴达勇士赛的诞生绝非偶然。2005年,七项全能世界冠军乔·德·塞纳(Joe De Sena)将古希腊斯巴达战士严苛训练的理念与现代极限运动、军事障碍训练相结合,催生了这项独特的赛事品牌。其核心哲学直指人类最古老的本能之一——在挑战中发现并证明自我价值。

德·塞纳曾言,"舒适是进步的敌人"。斯巴达赛事刻意构建的艰苦环境——冰冷的水障、沉重的沙袋拖拽、令人筋疲力尽的攀登——旨在将参与者推至生理与心理的临界点。这种设计理念深刻呼应了古希腊斯巴达人的尚武精神与坚韧品格,在全球化时代以体育竞赛的形式重新点燃了人类对自身极限的探索渴望。它并非宣扬暴力,而是颂扬通过可控的磨难获得力量与韧性的古老智慧。

⚙️ 障碍:身心极限的熔炉

斯巴达赛道的每一道障碍都是一座微型炼狱,其设计背后蕴含着深刻的生理与心理学考量。如经典的"宙斯的惩罚"(沙袋负重搬运)和"普罗米修斯的囚笼"(沙地负重拖行),模拟了农耕时代的原始劳作,瞬间将心率推至无氧阈值,极大考验着肌肉耐力与乳酸耐受能力。这不仅是身体的对抗,也是意志的较量。

更为复杂的障碍如"美杜莎的凝视"(绳网攀爬)、"奥林匹斯众神之巅"(高绳墙)以及"胜利之矛"(精准投掷),则融合了力量、协调性、平衡感、核心稳定性和心理专注度等多重挑战。神经科学家指出,在极度疲劳和压力下完成精细动作,能有效重塑大脑神经通路,提升抗压能力。《运动心理学杂志》研究显示,此类复合型身体挑战能显著降低焦虑水平并增强自我效能感——当参与者越过终点高举三叉戟奖牌时,一种源于克服巨大困难的深层自信便油然而生。

超越:破茧重生的旅程

斯巴达勇士赛最核心的价值,在于它为参与者提供了一个重塑自我认知的独特场域。赛道上的每一次挣扎与挫败——无论是从障碍物上滑落,还是体力透支被迫做波比跳惩罚——都绝非单纯的失败,而是重新校准自身边界、挖掘内在韧性的契机。当参与者克服了最初对冰冷泥泞的抵触、对高空坠落的恐惧,最终凭借意志力完成挑战时,一种深刻的蜕变已然发生。

正如许多完赛者所言:"我以为我做不到,但我做到了。"这种在极端压力下被证实的潜力,具有强大的迁移效应。一项针对斯巴达选手的长期追踪研究发现,这种突破极限的经历显著提升了参与者在职场、家庭等日常生活场景中的抗挫折能力和决策力。物理障碍的征服,最终导向的是心理疆域的拓展与内在自我的超越,"斯巴达勇士"的称号,正是对这种精神胜利的至高嘉奖。

社群:凝聚力的精神图腾

独特的斯巴达社群文化,构成了其全球影响力的强大基石。赛道上下无处不在的互助场景令人动容——一双伸向高墙顶端的手,一声对挣扎队友的鼓励呼喊,一次对陌生人的主动托举。官方口号"Aroo!"响彻赛场,成为跨越国籍、种族、性别与体能差异的共同语言和精神纽带。

酷游九州平台这种基于共享挑战经历所形成的凝聚力,创造了一个强大的支持系统。斯巴达社群不仅限于赛事当天,线上论坛、全球战队(如Spartan SGX)、区域训练团体等,持续提供训练指导、经验交流和情感支持。人类学家指出,这种在现代社会罕见的、基于共同克服艰难仪式而形成的部落式归属感,满足了参与者深层的社交与认同需求。《运动社会学研究》也观察到,斯巴达社群有效促进了积极生活方式的传播与坚持,成员间的高度认同与责任感成为持续激励的动力源。

结论:在挑战中照见真我

斯巴达勇士公开赛远非一场简单的体育赛事。它是一场精心设计的、关于自我探索与突破的盛大仪式。从其对斯巴达古风的汲取与现代转化,到科学设计的身心极限熔炉;从个体在征服障碍中经历的破茧重生,到由此凝聚而成的强大全球社群力量——它深刻印证了"征服障碍,超越自我"的核心价值。在泥泞、汗水与火焰的交织中,参与者撕开了日常生活的舒适茧房,照见了那个更具勇气、韧性与无限潜能的真实自我。

斯巴达勇士赛证明了人类精神的非凡力量——当面对看似不可能的任务时,超越的种子已在心中萌芽。它向所有人发出无声的邀请:踏出舒适区,拥抱挑战,你的极限远比想象的更遥远。未来研究可以更深入地追踪长期参与者在心理韧性、生活满意度、社会适应性等方面的变化,以及这种极限挑战模式对不同年龄、职业群体的普适性与优化方向。毕竟,每个人内心深处,都住着一位等待被唤醒的斯巴达勇士。